【ミサ説教】マタイ福音書2章1-12節「未だ実現しない未来のために」

マタイ福音書2章1-12節「未だ実現しない未来のために」2025年1月5日主の公現のミサ六甲カトリック教会

今日の福音書朗読とお説教の聞きどころ

- 今年は聖年にあたり、テーマは「希望の巡礼者」です

- 希望とは未だ実現していない未来を信じ続けることです

- 東方の三博士はまさに希望の巡礼者だったと言えるでしょう

https://www.cbcj.catholic.jp/catholic/holyyear/jubilee2025/

カトリック中央協議会の聖年に関するページです

福音朗読 マタイ福音書2章1-12節

1イエスは、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。そのとき、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て、

2言った。「ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか。わたしたちは東方でその方の星を見たので、拝みに来たのです。」

3これを聞いて、ヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆、同様であった。

4王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。

5彼らは言った。「ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。

6『ユダの地、ベツレヘムよ、

お前はユダの指導者たちの中で

決していちばん小さいものではない。

お前から指導者が現れ、

わたしの民イスラエルの牧者となるからである。』」

7そこで、ヘロデは占星術の学者たちをひそかに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。

8そして、「行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。わたしも行って拝もう」と言ってベツレヘムへ送り出した。

9彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。

10学者たちはその星を見て喜びにあふれた。

11家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として献げた。

12ところが、「ヘロデのところへ帰るな」と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰って行った。

未だ実現しない未来のために

ご存知の方も多いと思いますが去年の年末から聖年という年に入りました聖なる年ですね。ジュビリーイヤーですけども、25年に1回この特別な恵みの年として定められているんですね。今回の聖年のテーマが「希望の巡礼者」というテーマで、希望を持って巡礼するように、ということですね。教会報に、少しその巡礼について書きましたし、実際の巡礼は巡礼指定教会というのがもう既に定められていて、教会報にも載せてあって、そういうところにですね、巡礼をする信心があります。それはそれで皆さんもこの1年の間、どこかに巡礼に行かれたらいいのではないかと思います。

希望の巡礼者

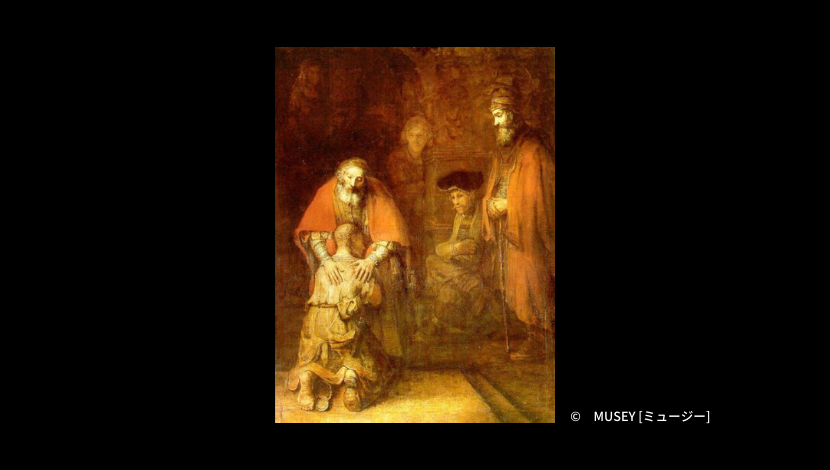

希望の巡礼者ですね、希望ということをパパ様が決められたわけですけれども、これは非常に意味があるテーマではないかというふうに思います。今日は主の公現の祝日ですけど、この東方の三博士の旅というのは、まさしく希望の巡礼だったと思いますね。この三博士の長い長い、東方はペルシャかバビロンか、今のイラクかイランあたりから長い時間をかけて、辛い巡礼をしてきて、そして拝んだのが幼子イエス様でした。これは将来メシアになる方として拝んだわけで、実際のところこの三博士は、別にイエス様から癒しの恵みをもらうとか、あるいは特別な何か説教を聞くとか、何もなかったんですよね。もらったものは希望だけだと思います。将来の救いの。今はないけれども将来、30年後ですけれども、救い主が本当に活動する、救いがもたらされるという、30年の希望を持って彼らが準備したんですね。行きと帰りでものすごい時間と労力を捧げて、会ったのは幼子のイエス様だけすから。そこにもちろんね、かわいらしいとか、でも、そこにあるのはただ希望だけで、救いはまだ何にもない。でもその希望を、何て言うんですかね、巡礼と巡礼の恵みとして受け取ったまだ何もないけど希望だけが三博士の心の中に輝いた。

私達は希望の巡礼ということを、別にその、本当の巡礼とか、その、飛行機に乗ってどっか行くとかっていう巡礼じゃないでなくても、私達の日常の信仰生活の内容をこの希望の巡礼者として歩んでいく。それは私達にとって何か大きな恵みであり、チャレンジだと思います。

希望は「今は実現していないこと」

希望というのは今がないんですよ。将来来るであろうということに向かって、この希望しながら、今は歩んでいける、そういう信仰を持って、やはり今あればもちろん嬉しい何か喜びとか感謝ありますけど、今がないけど、将来来るであろうものに向かって、希望して歩んでいく。それがやはり巡礼の恵みであり、私達の信仰生活の大切なことだと思いますね。

去年、去年なりましたけれども、やはりこの印象に残ったことの一つは、皆さんもそういうふうに思った方もおられるかもしれないすけど、ノーベル平和賞を日本の被団協の方々にノーベル平和賞が与えられて、それでノルウェーのオスロにノーベル平和賞をもらいに行ったのが3人のおじいちゃんなんですよね。現代の東方の三博士みたいな。なんでかって言ったら、核廃絶は希望だからですよ。今は全く実現してない。だって核兵器は1万発以上あってですね。すぐに打てるように配備されてるだけで4000発ですね。でも被団協の方々は自分たちが被爆した体験からですね。核兵器が廃絶されるようなことをずっと命がけで運動されていて、平均年齢85歳超えてるんですよね。彼らの活動は希望ですよ。今実現してないんだからいつ実現するかもわからない希望に向かって今は歩んでおられる。平和という希望に向かってですね、それは本当に希望の巡礼者の一つ、一つ一つの姿だったというふうに思います。

しかもおじいちゃんおばあちゃんだけじゃなしに、高校生高校生平和大使と一緒に広島と長崎の高校生、彼らは何かボランティアっていうか、申し込むっていうか、自ら志願して、この署名活動をやったりしている。あのときも一緒に同行されて、そしてオスロのですね、高校生たちとやはり平和の対話というか、交わりを持ったり、若い人も関わっていて、まさしく希望で、向かってる今はないけれどもですね。高齢者と若い人が一緒になって、平和という希望に向かって歩んでいる。これがね僕は本当に現代の希望の巡礼者の一つの姿ではないかと思います。

希望を持って歩むことの大切さ

今がないからこそ希望するんですよね。今がないからがっかりして、もう駄目だじゃなくて、今がないからこそ、、私達は将来の、それがあるようにというそこに向かって、希望して歩んでいけるかどうかということなんですね。

イエズス会の大先輩のブラザーでスペインのブルゴス出身の方がおられて、ブルゴスに今は大聖堂があるんですねカテドラル、大聖堂なんですけど、作るのに400年かかった。今のサクラダファミリアどころじゃないけども400年かかって、そのブラザーが言ってましたけど一つの例え話ですけど、建てるててる最中ですよね、この石を一つ一つ積んでいく。その職人という1人の人がたまたまそこに通りかかって作ってる、岩をですね。岩と石を組んでいる、それを何してるんですかって聞いたらその職人さんがもうなんか嫌な顔して「いや、ただ石を積んでるだけだよ」って言って、もう、この毎日毎日、嫌な仕事をただやってですね、つまらなそうな顔して、自分はこんなことやってるだけだ、みたいな感じで。その方がぐるっと別のところに行ったら、同じ仕事をしている職人さんがいて、彼は喜びながらやってて、同じ石を積む仕事をですね、尋ねた人が「あなたは何をやるんですか」って言ったら、目を輝かせながら、「私は大聖堂を作ってるんです。まだないけれども、その大きな輝くばかりの大聖堂を心に思い描いて、今一つ一つの石を積んでいる。」と。同じ石を積んでるけれども、希望を持って積むのと、何にもない。がっかりした。なんだこれみたいな感じでやるの同じ仕事をしてても、天と地の差がある。希望を持つっていうのは、まだないけれども、だって400年後ですよね。カテドラルができるのは。400年後に希望を言って今の石を積んでいく。これは希望の巡礼者だと思いますね。

私たちの希望の巡礼

私達1人1人が、それは自分の事かも知れない、子供たちのことかもしれない。今の日本の将来に、今はないけれども、そこに希望を置いて私達が今やってる小さなことを積み重ねていけるかどうか。それこそが私達の希望の巡礼だと思いますね。だからがっかりする必要は全くないんですよ。今なくたっていいんですけど、将来それに向かっていけばいいんだから被団協の方の活動も下手したら400年後核兵器がなくなるでも400年後だろうか何年先にある構わないですよね。

希望を持って今私達は生きていけば、私達は本当に巡礼者として歩んでいくことができる。今を充実して前向きに顔を輝かせて歩むことができるということですから、私達がこの希望の巡礼者としてできるように、いけるように、神さまに恵みを願いたいと思います。

Podcast: Play in new window | Download